* Texto e imágenes: Paola Lederer

Todos esos viajes en la panza de Mabel. Mi mamá. Todos esos viajes en su Renault 9 colorado. A todos y cada uno de los lugares donde trabajaba. Maestra jardinera, técnica mecánica, profesora de educación artística, mamá de dos hijas. Ese fue el punto de partida. Los autos, para mí, vienen de ahí.

Unos pocos años después, cada mañana, a eso de las cinco, me despertaba y tomaba el desayuno, miraba un capítulo de Caillou, me ponía el uniforme y salía de casa. Mi papá, Silvio, me esperaba en la puerta y me tomaba de la mano. Íbamos al jardín de infantes. Allá, al final del pasillo, el cofre del tesoro. Un baúl inmenso con una pila de autos de juguete.

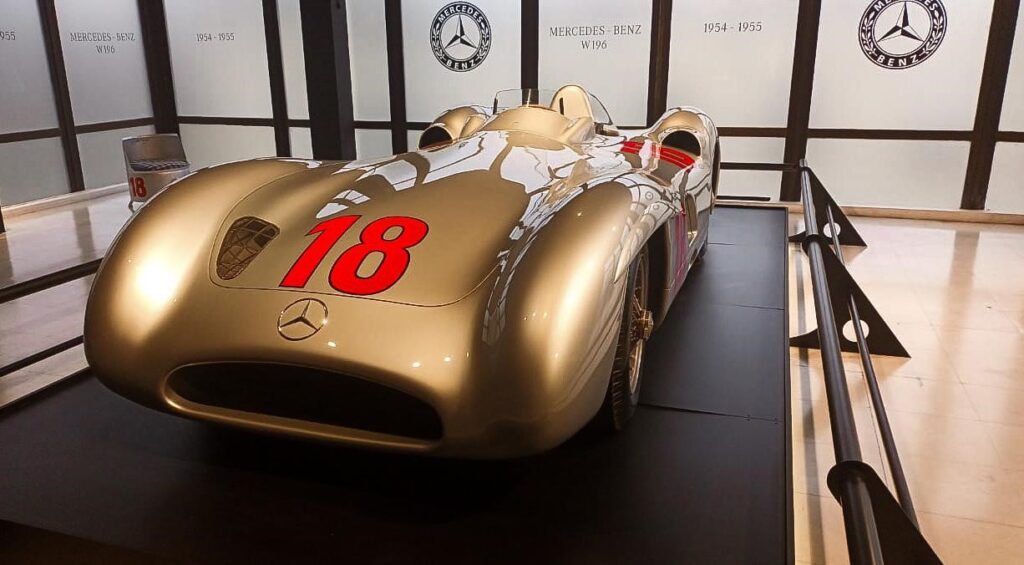

Unos pocos años después, me encontré con una tapa de revista en la que se asomaba el dibujo de una cara masculina con un casco y lentes protectores. Yo tenía 7 años, apenas sabía leer, pero alcancé a entender. “El Gráfico”. “Tributo”. “Flecha de Plata”. El hombre del auto debía ser una persona muy reconocida en el país, quizá.

*

Unas cuantas décadas antes, al puerto de Buenos Aires llegaba un barco. El barco traía familias, las familias traían niños y una familia italiana traía algo que en esos años, 1920, no era ninguna novedad: un nene italiano con hambre. Cosas del destino, de todas las horas posibles, el barco llegó a la hora de comer.

Los estibadores estaban preparados para comer, pero no para ver el hambre del chico. Le abrieron la primera puerta del país nuevo: le convidaron carne. Loreto tenía 7 años, él y su familia venían de Casteglione Messer Marino. Apenas sabía dónde estaba, pero después de comer, en voz baja le dijo a sus padres: “Yo de este país no me voy a ir nunca más”.

Después del puerto y el asado, la familia de Loreto tuvo que salir a la pampa inmensa. Un día llegó a un pueblo entre sierras bajas. Un día Loreto leyó ese nombre por primera vez: “Balcarce”.

*

Unas cuántas décadas después, viajar en auto ya era mi actividad favorita. Y aunque para ir a Balcarce el día empezaba a las 5 de la mañana, no había nada como ver el relieve de las montañas asomar la nariz en el horizonte, bajar la ventanilla, sentir la brisa en las líneas de la cara.

Un día mi papá estacionó en un sector escondido detrás de una gran fábrica de camionetas. Cuando entré, lo que más me llamó la atención fueron los extensos pasillos por los que circulaban alumnos y profesores y los azulejos celestes que cubrían las paredes de una escuela. La escuela Fundación Fangio, en donde los pasillos te transportaban directo al taller principal.

*

Unas cuántas décadas antes, el nene se preguntó: “¿Está vivo el auto?” Podía doblar, frenarse. Y ese ruido… Aunque tenía apenas 8 años, Juan Manuel siempre miraba cómo manejaban los mayores y aprendía mucho de mirarlos.

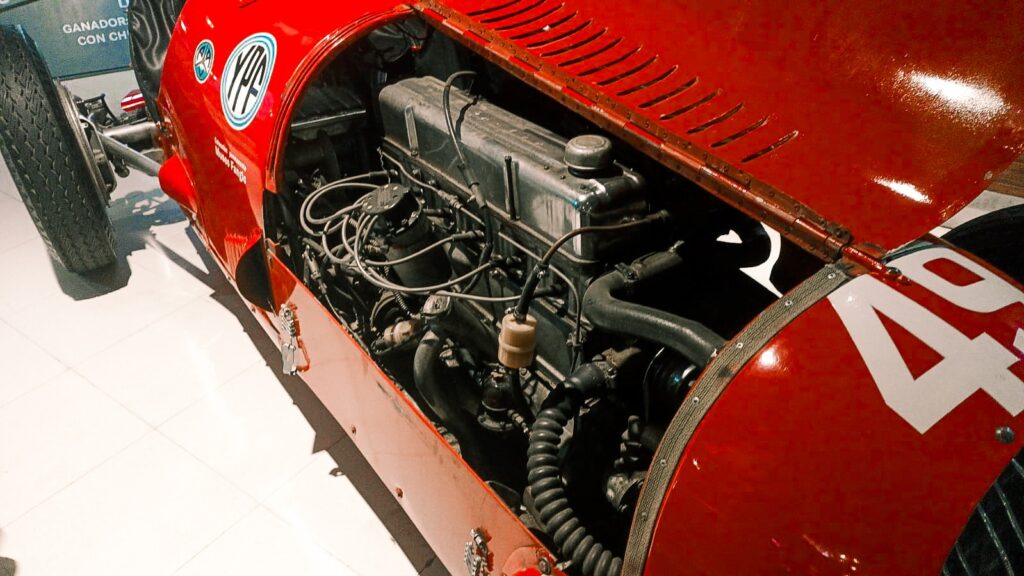

Al poco tiempo, el niño empezaría a transformar esa fascinación en una herramienta de trabajo. A los 11, ya ayudaba en el taller mecánico familiar, un primer acercamiento a un mundo que sería su mundo y que cambiaría el mundo del automovilismo. Y todo de la mano de papá Loreto.

La ciudad de Balcarce se tornó para él un espacio en el que un adolescente podía ocupar su tiempo. Durante muchos años, con el apoyo de su familia y tras finalizar el servicio militar obligatorio, Loreto le cedió un terreno lateral a su casa y él, sin dudarlo, puso en marcha su taller mecánico.

Para lograrlo se movió rápido. Organizó rifas, torneos de fútbol y demás iniciativas hasta conseguir las herramientas necesarias para reparar autos de competición.

Su sueño más grande, una vez que el taller estuvo funcionando, era correr sobre la Ruta Nacional N°2, pero no contaba con un auto preparado para la ocasión.

Fue entonces que un amigo de toda la vida, Gilberto Pichón Viangulli, cuyo padre era taxista, le cedió el auto familiar para que pudiera correr, a cambio de que le devolviera el vehículo en las mismas condiciones en las que había sido entregado.

Fue ese momento, ese mismo instante en el que, para ese niño, el motor, la gasolina, los neumáticos, las herramientas, la carretera, se convirtieron en la voz de su consciencia. Fangio.

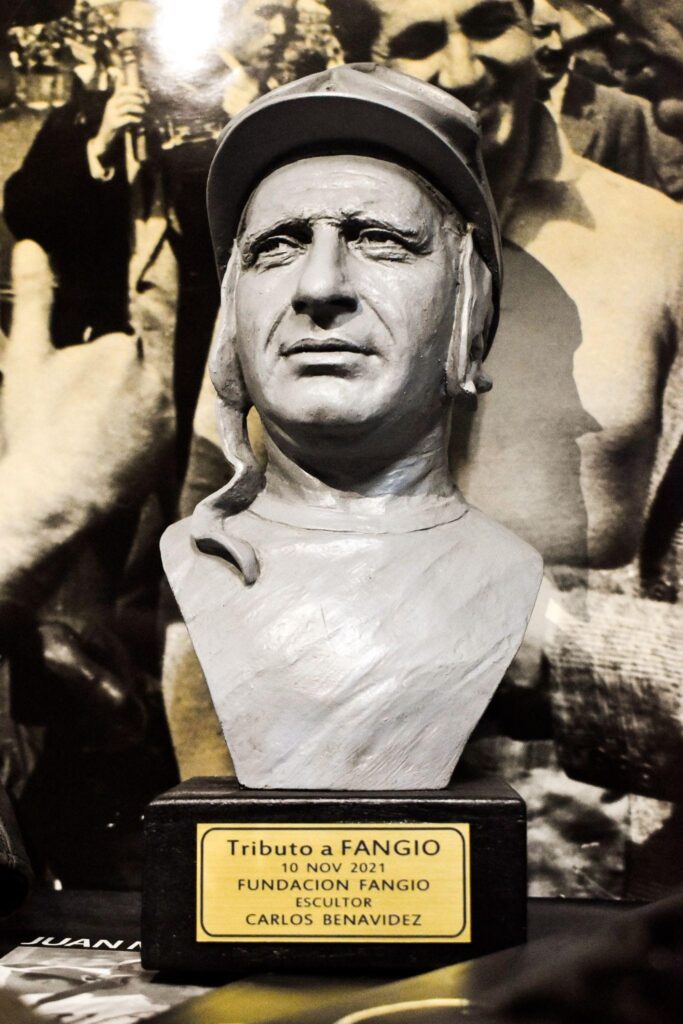

El mundo lo conoce como la figura del automovilismo, el multicampeón, uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos, pionero en una época que no tenía nada de la tecnología que luego caracterizó a la Fórmula 1. Pero en Balcarce la definición es más cercana, más nuestra: “Amigo, ídolo y maestro de todos”.

*

Unas cuántas décadas después, todo me resultaba inmenso e imposible de recorrer en un día. Con mi hermana, nos quedamos atónitas cuando se abrieron las puertas del taller de mecánica. Grandes maquinarias, autopartes por todos lados, neumáticos, herramientas, pero nada, absolutamente nada de ese mundo, nos generó tanta emoción como el aula de computación.

Un pequeño salón, ubicado dentro del taller de mecánica, que se encontraba repleto de escritorios con monitores, teclados y una larga lista de juegos online que esperaban ser descubiertos. Era 2008 y el acceso a internet se tornaba bastante escaso pero, para ese entonces, Paint funcionaba muy bien.

Ese taller, la arteria principal de la escuela, me transmitía paz, incluso sin conocerlo aún. Demasiada gente. Máquinas verdes, pequeñas grúas que a la vez eran inmensas, herramientas, partes desligadas de motores de autos en cada paso que daba, era un mundo nuevo para mí.

Pero, a la vez, algo de este mundo me resultaba familiar. En algún momento de mi niñez, los autos formaban parte de mi rutina, autos en miniatura en los que yo me veía libre y que, en ese taller, se volvían gigantes, la realidad estaba ahí, pero en lo fantasioso de mi niñez, cobraba aún más peso.

De a poco empecé a sentir que se me erizaba la piel, un fuerte cosquilleo de esos que te advierten que algo bueno está por suceder. Una vidriera apareció frente a mis ojos, se trataba de un mueble que contenía los elementos más preciados de toda la escuela, cada uno grabado con las iniciales JMF; entre ellos, un casco retro con lentes protectores, unos zapatos, un uniforme de piloto y un muestrario de autos en miniatura.

*

Cuando era nena los autos de Barbie eran mis favoritos. Rosa, verde, naranja, rojo, todos los colores habidos y por haber, pero el que nunca me fallaba era el azul. Con Gimena, mi mejor amiga y compañera de asiento, imaginábamos un mundo paralelo en donde conducíamos cada auto con total libertad. Hasta ahora lo siento así.

PL / JJR

- Fotoreportaje producido en el marco del taller Construirnos como Fotoperiodistas dictado por AUNO.