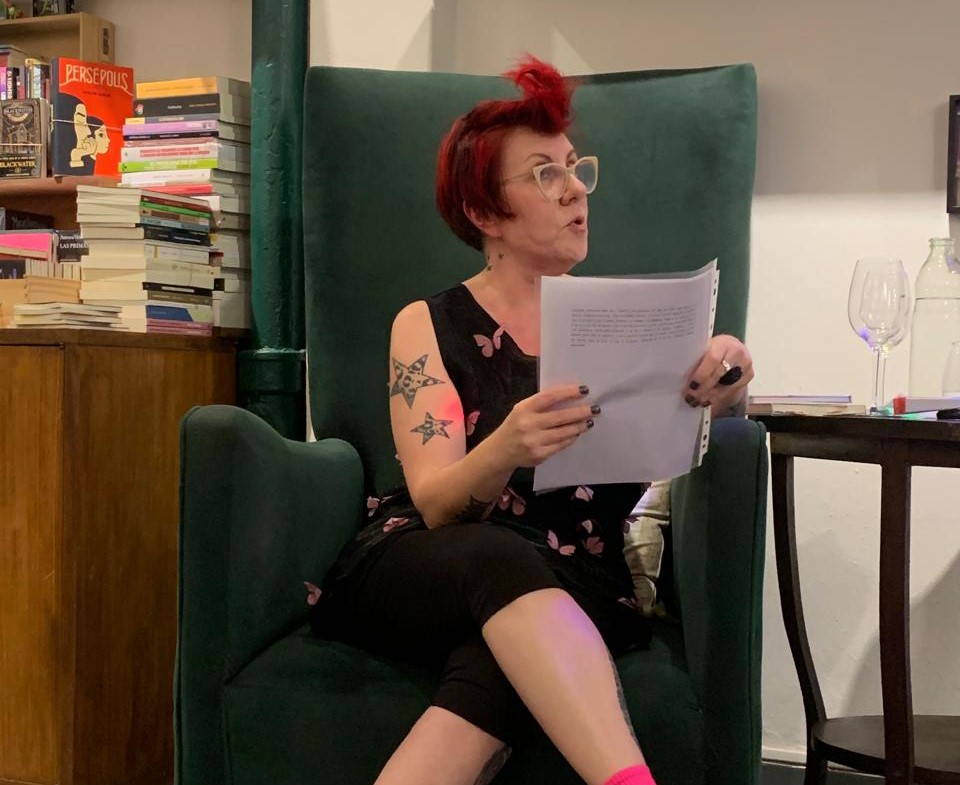

Lala Toutonian es periodista de rock, escribió en muchos medios gráficos -y todavía lo hace-, pasó por Much Music, vivió en España e Inglaterra, escribe sobre literatura, su gran amor junto con el rock de “chica blanca”; y su biografía tiene todo lo que a muchos periodistas nos gustaría haber vivido.

Empezó a escribir sobre rock, sin tener experiencia en medios, entrevistó a Pappo, Moris y Bon Jovi; y pronto pasó a ser pluma en varias revistas del sector, en un entorno con pocas mujeres que retrataban esa escena musical. «Trabajaba en Much Music y había chicas. No necesariamente periodistas, pero sí locutoras, que tiene que ver con la comunicación”, señala en diálogo con AUNO.

Hoy escribe sobre literatura, y se siente afortunada de ser periodista. De familia armenia, sus cuatro abuelos fueron sobrevivientes del primer genocidio del siglo XX. «A mí cualquier causa humanitaria me interpela. Por eso, me gusta mucho el Punk y los escritores del existencialismo ruso. No podemos quedarnos callados, ya sea con una canción, una manifestación, pero hay que hacer algo», remarca.

-¿Qué te llevó a dedicarte al periodismo?

No estudié periodismo ni vengo de una familia de periodistas. Iba a estudiar Letras y no pasé del Ciclo Básico. Mi mamá era muy lectora, y siempre desde mi casa me fomentaron la lectura. En el secundario hice el diario de la escuela, y como a mis veintes un primo, músico y rockero, me dijo que había una revista donde buscaban periodistas, y que le había dicho a una amiga que trabajaba ahí: “Tengo una prima que escribe bárbaro”. Jamás había escrito nada.

Escribía poesía cuando era chiquita. Fui y me tomaron. Es muy raro como se dio. Ni siquiera había pensado en ser periodista. Pero siempre mis inquietudes intelectuales tuvieron que ver con la comunicación. Quiero que la gente estudie, vaya a la facultad, que estudie comunicación, lo que sea, pero que estudien.

-¿La revista en la que empezaste era Madhouse?

No, todavía no. Era una revista que se llamaba ROCK N´ SHOWS. Una revista muy mala, realmente. Hace poco fui a Parque Rivadavia a comprar unas Madhouse, por unas notas mías que necesito, y encontré unas ROCK N´SHOWS y las compré y fue como: “Qué porquería”. Yo sabía que eran malísimas. Pero bueno, fue mi entrada. Ahí entrevisté a Pappo, Moris y Bon Jovi. O sea, ahí algo pasó. Y a Madhouse entré en el ’94, con 23 o 24 años.

– Cuando comenzaste en el periodismo de rock, no había muchas mujeres haciendo ese trabajo. ¿Cómo te hacía sentir eso?

En ese momento no éramos muy conscientes de eso. En Madhouse estaba Eugenia Tavano. De hecho Mariana Enriquez siempre dice que en los noventas éramos ella y yo las únicas periodistas de rock que había. Y es mentira, había más. Quizás lo que había más eran locutoras. Como Carla Ritrovato en Rock And Pop. Yo trabajaba en Much Music y había chicas. No necesariamente periodistas, pero sí locutoras, que tiene que ver con la comunicación.

En mi caso, viví un ambiente muy amable. Pero tanto con el machismo reinante que había en el mundo de la comunicación y en el rock, el ser una chica me abrió puertas, porque los hombres daban cualquier cosa por ver a una mujer joven. Pero quiero creer que mi talento también tuvo que ver.

-¿Cuándo fue el momento en el que dijiste: “Este es el sueño de la piba. No lo puedo creer”?

Fue en el primer momento. Con la primera nota que escribí. Me acuerdo que fui a la redacción (de ROCK N´SHOWS) que quedaba en Corrientes y Cerrito. Yo tenía una motito y la subía al edificio porque el ascensor era gigante. Y un día tocan el timbre y era mi primo con la revista que se la había comprado y me dijo: “Prima, lo lograste”. Y yo dije: “Es verdad”. Yo quería eso, aunque no lo tenía muy claro.

Música de «chica blanca»

-¿Qué representa la música en tu vida? ¿Cómo llegó a vos?

Yo estaba pasando de séptimo grado a primer año. Y ese verano vi la luz. O mejor dicho, la oscuridad. Fue un momento de mi vida muy particular. Había muerto justo mi papá, y no entendía qué estaba pasando. Ese verano estuve con unos primos que se juntaban con sus amigos y escuchaban rock en cassettes. Y las primeras bandas que yo escuché, y que siguen siendo de mis favoritas y se mantiene el amor fueroon Duran Duran, The Police, Joy Division. Toda esta cosa muy pop, muy brit, muy punk. Boy George fue mi primer amor. Inmediatamente me hice fan de The Cure.

Debo admitir que en esa época me gustaba mucho U2, pero hoy me da vergüenza decirlo (risas). Pero en esa época parecían los irlandeses revolucionarios. Mariana (Enríquez) siempre me reta, porque me dice que yo escucho música de chica blanca. Siempre me gustó mucho la música y la literatura. Me formé con eso.

La música me cambió la vida. La música vino a llenar un vacío, un espacio de afecto. En ese momento me lo arrebataron (a su papá) de las manos. Y ahí estaba canalizando el trauma a través de la música.

-¿Tocás algún instrumento? ¿Formaste parte de alguna banda?

No tocó ningún instrumento. Nunca quise tocar. Canto horrible. Banco a los periodistas que hacen música. Pero creo que al no tocar, tengo más credibilidad, porque yo no subo al escenario. Jamás pensé en tener una banda, ni de chiquita.

-Se sabe que Enrique Symms y Omar Chabán fueron muy importantes en tu vida. ¿Qué considerás que aportaron a la contracultura del país?

Cerdos y Peces (N. de R. revista argentina creada en 1983 por Enrique Symns) era mi biblia. Yo lo que aprendí, lo aprendí por la Cerdos. Ahí conocí a Rimbaud, Nietzsche, Bukowski. En fin, a todos mis poetas malditos. Me acuerdo que las compraba y las escondía para que mi mamá no las viera, porque era re pornográfica. Tenía sexo y cocaína, pero también había mucha literatura, mucha música. Yo empecé a escribir por leerlo a Symms. Yo leía Cerdos y Peces y me sentaba a escribir. Y en ese momento, tenía 14 años.

Omar (Chabán) fue un amigo. De los primeros lugares a los que fui, fue a Cemento. Él nos abría las puertas, literalmente. Llegábamos con unas amigas, con quienes éramos muy jóvenes en ese tiempo. Esto fue poco tiempo después de haber recuperado la democracia, y a la Policía le habían quedado esos resabios de ser ultraviolentos. Y Omar nos veía en la puerta y nos decía: “Chicas entren. No se queden en la puerta”. Con él terminamos siendo muy amigos. Omar como Symms desde el espacio que ocupó cada uno le dio lugar a toda esta contracultura. Abrieron un camino para los que éramos distintos.

Más allá de la literatura y el rock

-Más allá del periodismo de rock, sos gestora cultural. ¿Cómo llegaste al mundo de las letras?

Viví entre mis 30 y 40 años en España, y cuando volví me dije de qué escribo. No tenía ni puta idea de lo que había pasado en el rock. Y me dije: ‘Escribo sobre libros’. Y en ese momento, empecé a trabajar en el suplemento de cultura de Perfil, y también era correctora.

Empecé a escribir sobre literatura, porque así como puedo reseñar un disco o un concierto, lo puedo hacer con un libro. Y también hacer entrevistas. Lo que más disfruto es hacer entrevistas. Para mí entrevistar es un arte.

Había entrevistado a muchos músicos, pero al entrevistar a escritores, escritoras, pensadores, me encontré con otro mundo. El otro día hablaba con un amigo y le decía: “No puede ser, me llegan 100 libros por día”. Soy una afortunada. Estoy muy agradecida a la profesión. Amo el periodismo.

–Cada 24 de abril se conmemora el genocidio contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano, en el que fueron asesinos entre un millón y medio y dos millones de personas entre 1915 y 1923. En la actualidad sólo 30 países reconocen esta masacre, entre ellas Argentina. Lala milita la causa.

Pertenezco a la comunidad armenia. Mis cuatro abuelos eran armenios. Es un genocidio no reconocido, y la lucha siempre está. Fue algo espantoso lo que pasó. En Argentina se sabe del tema. Cuando saben mi apellido me preguntan por Armenia, por la comida. En España y en Inglaterra nadie tenía la idea de nada. Me preguntaban: ‘¿Armenia, qué es Rusia?’ Y cuando escuchaban mi apellido me preguntaban si era de Europa del Este. ‘No, boludo. Soy sudamericana’, decía. La militancia comenzó justo ahí, porque me encontré muchas veces explicando estas cuestiones. Me preguntaban: ‘¿Pero argentina española o argentina italiana?’, y yo respondía: ‘No. Argentina armenia.

Mi mamá es griega, pero hija de armenios. Entonces, cuando me preguntaban decía: ‘Mi mamá es griega’ y el tema se cerraba ahí. Claro, si era de un país europeo como España, Italia o Grecia, estaba todo bien. Acá fui a una escuela armenia, pero cuando terminé el secundario me alejé, porque son muy nacionalistas y yo soy muy anarquista. Yo no me pongo una bandera de ningún color encima. Cuando volví a la Argentina ya tenía 40 años y me acerqué otra vez a la comunidad, y pregunté qué había que hacer, pero les dejé en claro que yo no me ponía ninguna bandera. No me jodan. Yo siempre por el costado.

-¿Cómo se vivió en tu familia?

Mis cuatro abuelos fueron sobrevivientes de ese genocidio, y al día de hoy, Turquía no reconoce esos crímenes. A mí cualquier causa humanitaria me interpela. Por eso me gusta mucho el Punk y los escritores del existencialismo ruso. No podemos quedarnos callados, ya sea con una canción, una manifestación, pero hay que hacer algo.

La gente de mi edad de la comunidad fuimos los últimos testigos del testimonio directo del genocidio. Yo conocí a tres de mis abuelos. Uno de ellos nunca contó nada, los otros dos sí. Estos testimonios directos los viví yo. Porque yo se lo puedo contar a mi sobrina, y me escucha atenta, se conmueve. Pero a mí, mi abuela me mostraba el balazo que tenía, y me contaba que tenía a su hermano de la mano y que ni se había dado cuenta del balazo que le dieron por la adrenalina que tenía, hasta que se dio cuenta de la mancha de sangre que tenía.

Mi abuelo me contaba que a su esposa y a su primer hijo, que era un bebé los mataron frente a su cara. Y yo como a los 13 años entendí que todo eso estaba mal. Antes para mí era una historia más. Algo con lo que había crecido.

AUNO-16-6-25

JV-SAM